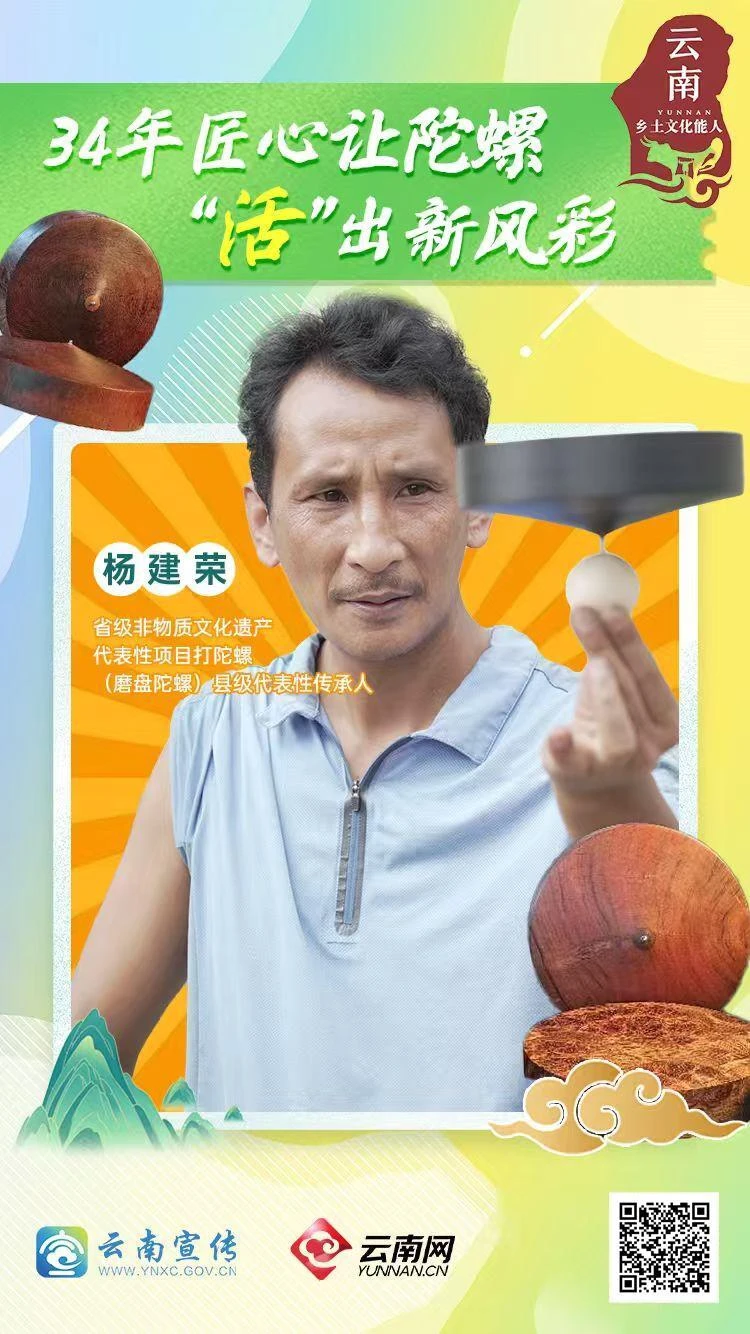

云南乡土文化能人 | 杨建荣:34年匠心 让陀螺“活”出新风采

【开栏的话】

当梯田云雾漫过田埂,当火塘炊烟缠上木楼,云南的乡土间,藏着一群身怀“绝活”的人:或指尖捻着千年银线的白族银匠,或喉间滚唱古老调子的哈尼歌师,或把山间草木绣成星河的绣娘,或将理论宣讲唱进民心的工作者。

没有聚光灯,却以一辈子的坚守,让非遗沾着烟火气,让民俗透着鲜活劲儿,让理论宣讲飞进千家万户。即日起,云南宣传网、云南网带你走进村寨巷陌,寻访“藏在民间的高手”——听他们的故事,看手艺里的光阴,触摸云岭大地鲜活、滚烫的文化脉动。

当边陲小镇的晨光洒满临沧市镇康县红岩村,南伞镇村民杨建荣总会准时坐在家门口的木凳上,手握紫木陀螺坯,在砂纸上细细打磨。沙沙声里,那双布满老茧却稳如磐石的手,已经与陀螺紧紧相伴了34年。从儿时追着陀螺跑的孩童,到如今让非遗陀螺“活”起来的传承人,他用半生坚守,让这门老手艺在新时代“转”出了新光景。

一截紫油木,结下一生陀螺缘

杨建荣与陀螺的故事,藏在童年的热闹里。过去的红岩村,男女老少都爱打陀螺,每逢过年,广场上鞭子甩得噼啪响,陀螺嗡嗡转着划出光晕,是刻在记忆里的年味。“那时候小孩过年不要糖、不要新衣服,就想要个陀螺。”杨建荣总跟着父亲看大人打陀螺,心里也埋下了对这门手艺的热爱。

1991年,13岁的杨建荣在柴堆里翻到一截紫油木——这是制作陀螺的上好材料,木质坚硬、密度高,做出的陀螺转得更稳。看着父亲尝试制作,他也按捺不住心动,趁父亲睡着,偷偷拿出斧头蹲在灶台边琢磨。整整两天,第一个陀螺终于有了雏形,可往地上一放,却东倒西歪转两下就倒。

父亲发现后没有责备,反而耐心安慰,手把手教他刷蜡、打磨、找重心、调角度,直到陀螺能稳稳立在地上旋转。第一个陀螺做成后,他又接连做了好几个,母亲拿到街上卖了三十多块钱。“拿到钱的时候特别开心,一直存着舍不得花,心里默默想着,下次要做个转得更久的。”这份纯粹的热爱与钻研,成了他与陀螺相伴半生的起点。

从家庭工坊到“非遗名片”

随着年龄增长,杨建荣的陀螺手艺越来越精湛,渐渐在周边村寨小有名气,不少人专程来找他修整陀螺。后来,他索性开起家庭工坊,把儿时的爱好变成了安身立命的手艺。

2017年,杨建荣被命名为镇康县非物质文化遗产代表性传承人。“拿到证书的那一刻,感觉肩上的担子一下子重了。以前开作坊,就想着把陀螺做好、卖好;现在不一样了,我得琢磨怎么把这门手艺传下去。”这份责任感,让他从“陀螺制作者”变成了“非遗守护者”。

随后,他加入镇康县陀螺协会,开始牵头组织陀螺比赛,从最初的小型活动,慢慢摸索出“月月有活动、节节有赛事”的浓厚氛围,如今每年举办的陀螺赛事超过200场。2018年,他推动陀螺与当地“阿数瑟山歌会”创新融合,实现“双非遗”同台展演,让老手艺有了新舞台;今年5月“陀螺村超”更是火爆出圈,吸引78支代表队参赛,现场观众超5万人,网络直播观看量突破百万——曾经在村寨晒谷场里的游戏,变成了吸引众人目光的文化盛事。

“非遗不是锁在柜子里的老物件,必须要让人摸得着、玩得动,这样才会有传下去的根。”杨建荣深知,传承不能墨守成规。在长期制作中,他发现传统陀螺“高而细”的问题,经过反复试验,尝试降低陀螺高度、加大直径,改进后的陀螺旋转时间明显延长,赛事观赏性也大幅提升。不仅如此,他还练就了“鸡蛋上转陀螺”“陀螺走钢丝”等绝技,让原本单一的陀螺玩法变得新奇有趣,为传统技艺打开了新窗口。

让陀螺“随身”,让乡愁可触

为了让陀螺融入现代生活,杨建荣还动起了“新脑筋”——他尝试制作陀螺项链、挂件,在陀螺上刻上精致的花纹图案,穿上链子就能随身携带。“有位在外地生活的镇康人,经常来买这种陀螺挂件,说这是‘随身的乡愁’,想家的时候摸一摸,仿佛就能听见小时候村里的陀螺声。”杨建荣的创新,让冰冷的木头变成了承载情感的载体,让非遗手艺有了温度。

如今,他的工坊里,陀螺常常供不应求,过年时一天能卖50多个,仅靠制作陀螺,年收入就达6万多元。“再加上家里种坚果的收入,日子过得很踏实。”更让他欣慰的是,儿子在西安上大学时,总会主动向老师、同学介绍家乡的陀螺,让这门边疆手艺在更远的地方被看见、被喜欢。

在杨建荣的带动下,镇康县逐渐构建起“传承人+骨干+爱好者”的非遗人才梯队,目前已有像他一样的县级传承人8人、骨干300余人、爱好者上千人,形成了一支结构合理、活力充沛的传承队伍。县里还建立了非物质文化遗产代表性传承人师徒结对机制,通过设立津贴、建设传习基地,定期开展技艺培训,为陀螺文化注入源源不断的“新鲜血液”。

“只要有人想学,我就教。非遗活态传承不能靠一个人转,得有一支队伍。”这些年,他带着陀螺爱好者走进临沧国门文化展演、腾冲科学家论坛非遗展,让镇康陀螺被更多人知晓、喜爱。

2016年,打陀螺项目被列入市级非物质文化遗产代表性项目名录;2022年,打陀螺(磨盘陀螺)项目升级为省级非物质文化遗产代表性项目名录。从村寨到县城,从市级到省级,镇康全县7个乡镇、74个行政村建起了280块陀螺场,晒谷场、公园、广场上,随处可见人们打陀螺的身影——陀螺,早已成了镇康人刻在骨子里的文化符号。

傍晚时分,杨建荣甩起鞭子,陀螺在地上飞速旋转,影子被夕阳拉得很长。他望着转动的陀螺,笑着说:“我父亲教我的时候,肯定想不到,这陀螺能转这么久,转这么远。”34载匠心坚守,杨建荣用一双巧手,让古老的陀螺“活”了起来,也在新时代的阳光下,越转越有活力,越转越响亮。

策划:浦美玲 段琪宇 自建丽 杨萍

通讯员:赵玉雪 罗应富 茶国强

编辑:徐颜蓉蓉

设计:奎佳良

相关新闻: