- 位置: 七彩文韵

从第十一届“昆明滇剧艺术周” 看滇剧保护的维艰与发展

6月8日,云南省2024年“文化和自然遗产日”暨“七彩云南·非遗购物节”宣传展示系列活动启幕,作为宣传展示主会场系列活动之一, 昆明市组织开展的2024年“文化和自然遗产日”暨第十一届“昆明滇剧艺术周”活动也正式开锣:白娘子游湖借伞,穆桂英弯弓射雁;赵匡胤酒后误斩郑子明,杨贵妃赏景御花园……舞榭楼台风吹雨打,梨园弟子再唱昆明,有升平的歌舞,有人世间离合悲欢,这场滇剧盛宴将在社区、场馆、学校一直延续到14日,也是一同领略与见证这一国家级非遗代表性项目保护成果难得的机会。

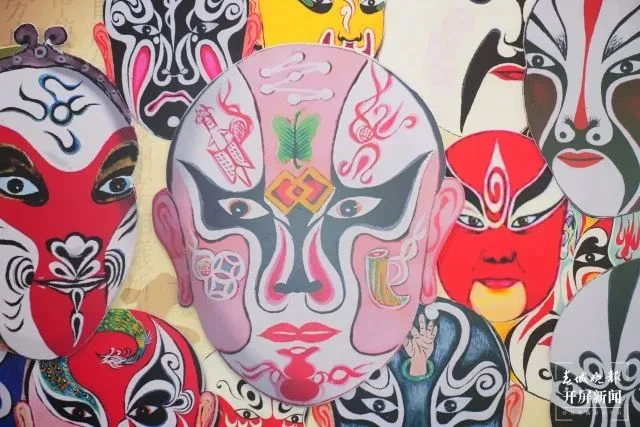

滇剧是源于云南的地方剧种,具有独特的文化特色和表现形式。滇剧有着悠久的历史和丰富的表现内容,是云南地区广泛传播的一种重要传统文化形式。随着时代的发展和社会的变迁,滇剧在不断创新和发展中逐渐形成了完整的艺术体系和风格,2008年的6月7日,滇剧被国务院列为第二批国家级非物质文化遗产名录,成为了代表云南文化的重要符号之一,“这就是我们将滇剧作为本次系列宣传活动主角的原因”,昆明市非遗保护中心主任刘凤英说。

滇剧与文庙

今年滇剧艺术周的主会场依然是昆明文庙。

“我很小的时候就在这里听戏,少年时在这里练戏功,后来这里滇剧演出越来越热闹,有三处戏台,后来我就一直唱滇剧,直到20年前退休。”滇剧国家级代表性传承人杨茂三言两语之间,却是滇剧几十年的或辉煌、或苍凉,也道出了文庙与滇剧的难解之缘:辛亥革命以后,文庙辟为昆明老百姓的大众乐园,设有大众茶馆、棋艺室、报刊阅览室、戏曲花灯室和灯光露天球场。中华人民共和国成立后,有关部门曾多次修葺,易名“大众游艺园”和“昆明市群众艺术馆”,杨老先生说的应该就是这段历史中的一个生活章节。

作为原昆明市滇剧团的副团长,见证了滇剧在文庙的兴衰起落。他回忆:当时昆明市艺术学校也在这里,培养了很多滇剧表演人才,当时桂香楼是滇剧票友们聚集的地方,鼓声响起热闹非凡,台下喝茶台上唱戏,囿于条件所限大部分是清唱,但是有一种伴奏是必有的:围鼓。“人们围着一面鼓敲敲打打,没有其他乐器,唱得也很起劲,除了桂香楼,还有明伦堂等两处也唱戏,不全是滇剧,也有花灯”,这种充满了画面感的描述让时光中兜兜转转的滇剧有了一种直击人心的场景还原。

昆明滇剧保护的维艰与发展

参加本次“昆明滇剧艺术周”演出的六个馆团,都是民间性质,这也几乎是昆明市滇剧的家底,无论是牛街庄滇剧传习馆,还是古渡梨园,无论是安宁大石庄,还是呈贡七甸,维系他们延续下来的,有情怀的使然,有努力的过程,有保护的结果,正是这样的原因,我们才仍能看到昆明滇剧的执拗与倔强。

作为国家级非遗代表性项目,目前滇剧有三个保护单位:云南省滇剧院、昆明市文化馆、玉溪市滇剧院。可以这样认为:如果两个专业剧院属于“庙堂”,有着较为充裕的资金支持,那么昆明市的民间馆团则具有很强的江湖气质,两种成长方式没有高低贵贱之分,但是从保护角度难度来讲,悬殊颇大。

作为非物质文化遗产的滇剧更注重对其所承载的传统文化信息的传播和表达,尤须强调其宏观文化属性。所以滇剧作品的使用价值具有限定性和确定性,即符合文化传承的要求,不能随购买者的需求而随意转移。显然,滇剧这一文化产品更多地具有“非营利”的公益性质,非遗保护目的与“营利”追求之间存在着很大矛盾。这就是专业院团和民间机构在滇剧保护上的不同之处,简单地说:无论是对于保护单位之一昆明市文化馆,还是保护目标民间院团,保护难度更大,传承更难。

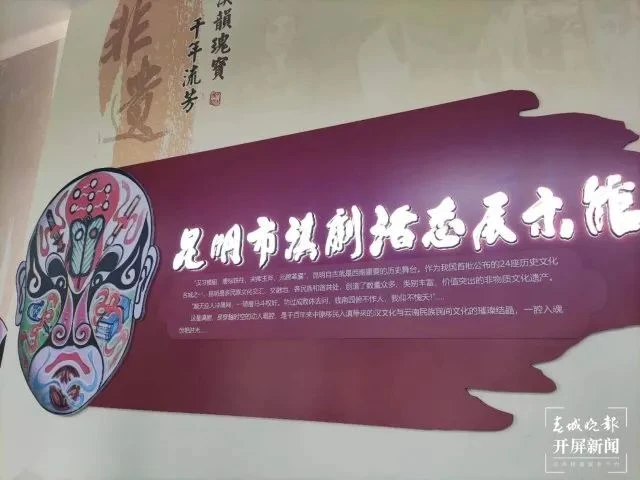

迎难而上则难不其难,昆明滇剧的传承保护正是在这样的信条下开始艰难的发展之路,除了已经举办了11届的“昆明滇剧艺术周”,“昆明市滇剧活态展示馆”于去年建成也为其中一例。2023年11月28日,昆明市滇剧活态展示馆成立,通过现代化展示手段和丰富的文献、图片、实物等资料,让民众深入了解滇剧的历史渊源、艺术特色和传承发展情况,以活态展示的方式更好地将滇剧这一非物质文化遗产传承下去,是推动滇剧传播、创新和发展的一次有益之举。

滇剧向远方,向未来

第十一届“昆明滇剧艺术周”活动已经正式开始,在六天的时间里,将组织昆明市各滇剧传习馆,遴选优秀滇剧(节)目在昆明市滇剧活态展示馆(昆明文庙内)、官渡古镇、安宁大石庄、呈贡斗南等社区进行惠民展演,让广大群众享受丰富多彩的滇剧盛宴,感受滇剧文化魅力。在滇剧进校园板块,让精品戏曲节目走进五华区文林小学、呈贡区第三小学、官渡区晓东小学,积极融入校园文化建设,让广大青少年近距离接触滇剧文化。还有就是滇剧精品折子戏线上展播,通过昆明公共文化云平台,每天上线展播1部昆明滇剧传统折子戏。

6月8日下午,昆明市滇剧活态展示馆的“滇剧进社区”已经鸣锣登场:呈贡七甸滇剧传习馆的《斩黄袍》,台下候场的演员也是一片忙碌。杨茂正在帮演出团队整理道具,在娓娓道来中,除了本文前面提到的文庙与滇剧,还述说了他退休这二十年来仍未离开滇剧的点点滴滴,化繁为简只有四个字“情怀、坚守”,这也是很多滇剧从业者的共同之处。

光靠坚守显然不够,对于滇剧来说,政府的保护与扶持是当下的重中之重,6月9日即将在文庙表演的安宁大石庄滇剧传习馆,是为一例。石庄村是远近闻名的“滇剧村”,在这里,滇剧不仅仅是独特的唱腔和表演,更是村庄的文化符号和名片。当地群众爱看滇剧的习惯已沿袭近百年,滇剧也在石庄村传承近百年。去年昆明市成功申报安宁市县街街道石庄村农村综合性改革试点项目,获得中央补助资金1000万元,准备以滇剧文化为主轴拓展历史文化、农耕文化,深度挖掘石庄村滇剧文化,打造云南省内独有的“滇剧村”。

由此来看,滇剧的保护是一场不折不扣的“双向奔赴”。假以时日之后,传承有序合理、保护方针明确、生态链条基本完备,滇剧就具有了向往远方与未来的动力与底气。(李雪)