- 位置:

当丽江变成一种生活方式

玉龙雪山下,“牧云咖啡”在游客中很有名气。早起拍摄日照金山,喝一杯香浓的咖啡,慢悠悠地吃早餐、打扫房间,是“牧云咖啡”平常的一天。

杨寿福 摄

来丽江之前,咖啡店的主理人陈志业曾做过程序员、旅游博主,来到丽江后,他找到了自己想要的生活。2024年,他在玉龙纳西族自治县白沙古镇旁的村子租下10亩地,让自己梦想的花园咖啡厅在这里落地。

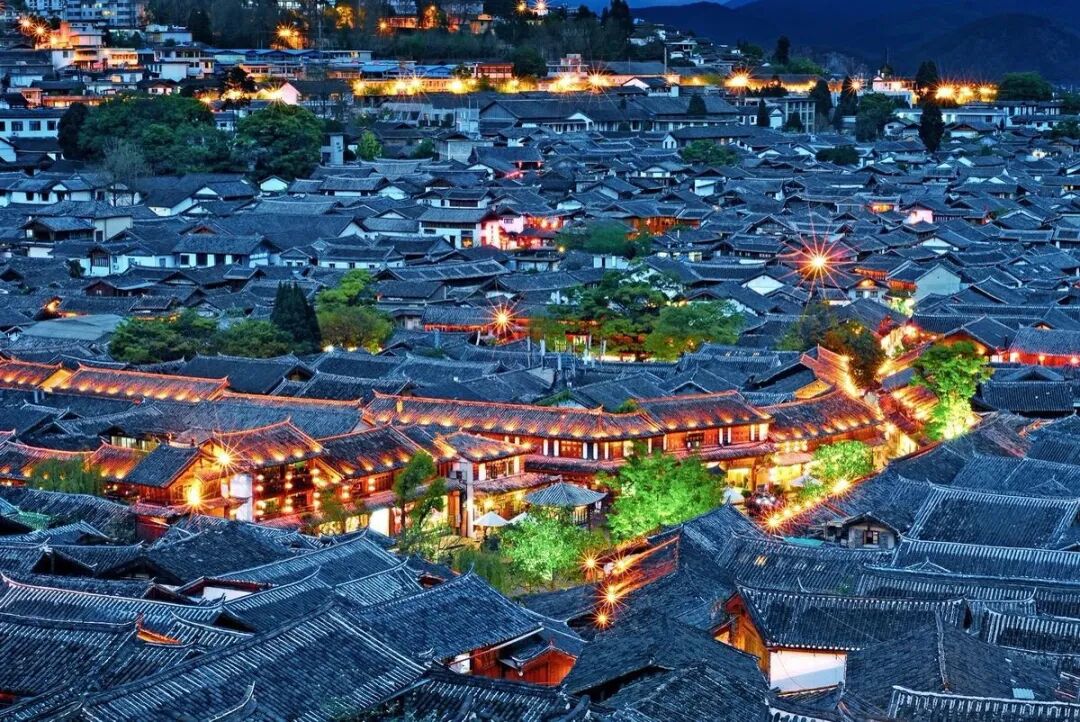

人们可能无法记得“丽江”这个名字最早是何时以怎样的方式进入到自己的视野,但“喝咖啡”“远离喧嚣”“发呆”“诗和远方”这些词似乎从一开始就和这座城市画上了等号,甚至让“丽江”两个字跳出了单纯的地理概念,浓缩成一句可感可居的生活宣言——“柔软时光里的第二人生。”

一杯咖啡“唤醒”的丽江

一百多年前,当法国传教士田德能从越南把咖啡种带进云南宾川朱苦拉村的时候不会想到,多年之后这株舶来的植物会在云南的高山峡谷里肆意生长,成为人们致富的希望;同样,距离朱苦拉村直线不足百公里的丽江也不会想到,咖啡会成为弥漫这座城市的味道,让路过这里的人慢下脚步。

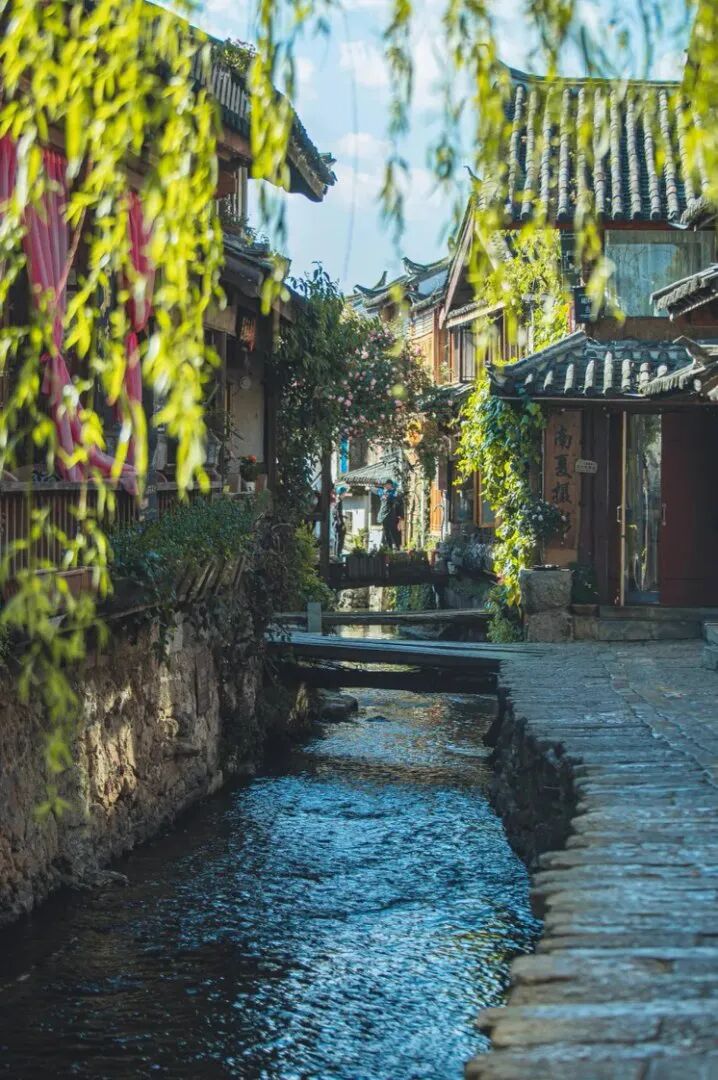

是的,丽江不是咖啡的原产地,但很早就和咖啡“结缘”,20世纪90年代,两个从上海归来的丽江青年在古城用云南小粒咖啡做手冲和意式,当地人第一次把“泡咖啡馆”当成日常消遣。如今,大研、束河、白沙三大古镇片区已经汇聚超过700家咖啡馆,密度最高的五一街—七一街片区每平方公里就有近40家。

杨寿福 摄

密集的咖啡店带来的除了饮品,还有生活,比如以“咖啡+星座文化”打造沉浸式生态社交空间的星托邦营地,保留明代土司府马厩原貌的瓦猫咖啡……各式各样的咖啡馆已经不是单纯的饮品店,而是将咖啡文化与当地自然风光、纳西族东巴文化等紧密结合,打造出新的文旅体验空间。

这是丽江近年来倾力打造的“咖啡+文旅”模式,这种模式不仅吸引了年轻消费者的关注,也让大家来到丽江的理由多了一个。

用“2小时+”给生活扩容

人与城、城与城之间的距离不会改变,但随着交通设施的完善,抵达彼此的时间被一再缩短,眼前的生活与向往的远方不再遥不可及。2019年,当动车的大步跨越高原,曾经8个小时昆明到丽江的颠簸盘山路成为历史,“2小时+”经济圈和生活圈就此开始。

依托着“高铁2小时经济圈”,以昆明—丽江动车为轴,正形成“旅游+”的多元产业带,丽江的鲜花、雪桃、玛咖可以实现“当天采摘、当天上高铁、次日抵全国”;花卉、蓝莓、中药材等采摘体验园,与乡村旅游、民宿集群联动;“周末旅居”“夜游经济”,早起到丽江喝杯咖啡成为越来越多的选择。

唐新荣 摄

更让人意想不到的是研学的井喷式增长,有统计显示,研学游人次已经连续3年保持30%以上的增长,从非遗到星空科普,从农耕体验到沉浸体验,丽江也悄然从传统观光地升级为“行走的课堂”,成为云南研学第一品牌集群。

“被看见、被理解、被喜爱”

当“研学游”的词条在各大平台热度飙升,丽江早已不满足于“书本里的远方”——这座被综艺镜头偏爱的城市,正在把千年古城玩成现象级顶流。节目将镜头对准丽江的山河风物与日常生活,这些地方风貌与文化特色,吸引观众“跟着综艺去旅行”。

丽江古城保护管理局供图

跑男团成员李晨、郑恺、沙溢等以“慢行”方式体验茶马古道历史,《全员加速中2025》,苏炳添作为嘉宾参与体能与文化双重挑战,结合纳西族东巴文解密、茶马古道马帮运输任务,充分展现丽江云南少数民族文化与自然景观的融合。

蔡明、刘晓庆、倪萍等资深艺人与贺峻霖等年轻一代组成“繁花团”,在丽江玉龙雪山、泸沽湖等地展开旅程。通过攀登雪山、体验摩梭文化、参与篝火晚会等活动,探讨不同年龄层的生活哲学与情感共鸣。

《五十公里桃花坞》第三季,宋茜、汪苏泷、孟子义等明星在丽江山野间经营民宿,通过采菌子、骑马、手工艺制作等活动,呈现自然共生的诗意生活。通过纳西族民俗与慢生活理念,探讨当代群居社交模式。

唐新荣 摄

这些节目中,嘉宾们走进古老的东巴文化,感受古人与自然和谐共处的传统智慧,也让原本静态展示的技艺,在节目中以“亲历者”的视角转化为生动的故事。走近丽江的生活方式,从“跟着综艺去旅行”,到“因为综艺爱上一座城”。综艺节目效应直接带动取景地搜索量上涨2–5倍,火的不仅是目的地,还有独特的气质与生活方式。

用“新可能”描绘新样本

双脚真正踏上丽江的土地,当节目里的"打卡点"变成生活半径内的日常,镜头外的市井气息成为耳畔的背景音。荧幕里的一切展现出鲜活的生活肌理。

在玉湖村、普济村与拉市海周边的村落里,人们可以亲身参与农事劳作,漫步于田园小径,深度融入纳西传统节庆的热烈氛围,真切感受并融入当地生活。在普济村,旅居者们共享院落与菜园,于公共厨房中体验“主客共享”的温馨社区模式。

木琼晓 摄

艺术家古原也将工作室迁移至阳光100雪山艺术村,在雪山艺术村内创建了“花彩丽江美术馆”,致力于发扬其独创的“花彩艺术”。以巍峨雪山为创作背景,回归自然本真,汲取灵感源泉,吸引了众多知名艺术家来丽江旅居、创作。

漫步白沙,可以体验千年古乐悠扬,东巴纸制作、东巴文字学习等传统技艺触手可及,鸡豆凉粉制作、扎染、刺绣等非遗项目更是让人沉浸于传统文化的深厚底蕴之中。

对于需要远程办公的数字游民而言,雪山艺术村数字游民中心提供了理想的工作空间。全覆盖的高速网络、温馨的咖啡馆、静谧的书店,以及雪山营地、湖畔露营地的自然美景,让工作与自然疗愈完美融合。“白天工作,夜晚创作”的社群氛围,结合丽江的绝美风光与数字化服务,精准满足了自由职业者与创意工作者的多元需求。

杨寿福 摄

丽江夏季平均气温约20℃,空气质量优良,被誉为“天然氧吧”。主城区海拔适中,是高原集训的理想之地。束河体育发展中心与高原体育训练基地每年吸引约3万人次的专业运动员前来集训。热爱运动的人们可以骑行泸沽湖畔,攀登玉龙雪山之巅,享受体育竞技与康养结合的“训练-康复-休闲”一体化体验。

通过非遗体验、艺术活动、音乐节、艺术疗愈等丰富多彩的形式,“慢生活+非遗+数字+体育康复+医养避暑”等多元业态,丽江不断提升旅居文化的附加值,形成了差异化的核心竞争力。从乡村到城镇、年龄跨度从“50后”到“00后”、无论是度假、养老、医养、文艺、体育还是研学,每个人在满足需求的同时,也打开了探索丽江的新窗口。

所谓“来了就不想走”,从来不是某个瞬间的激情,“舍不得”的或许是阳光正好、咖香四溢,阳光100艺术村某幅壁画前与创作者的灵感碰撞,或许是高原体育基地晨跑时与雪山尖顶的对视,又或许是某个雨夜在度假村露台,听见雨滴敲打伞面的节奏与综艺BGM奇妙重叠,这些共同编织而成的羁绊延展成在丽江的真实生活,这座城便不再是攻略里的目的地,而蜕变成了安放身心的鲜活动态。

撰文:周鑫 杨茜

编辑:段杉杉