红河州:以乡村“家长夜校”探索家庭教育新途径

针对农村家长受教育程度低、家庭教育理念陈旧等问题,红河哈尼族彝族自治州委文明办通过“抓主体、抓机制、抓阵地、抓实效”,探索开展乡村“家长夜校”新时代文明实践活动,引导农村家庭观念积极转变。

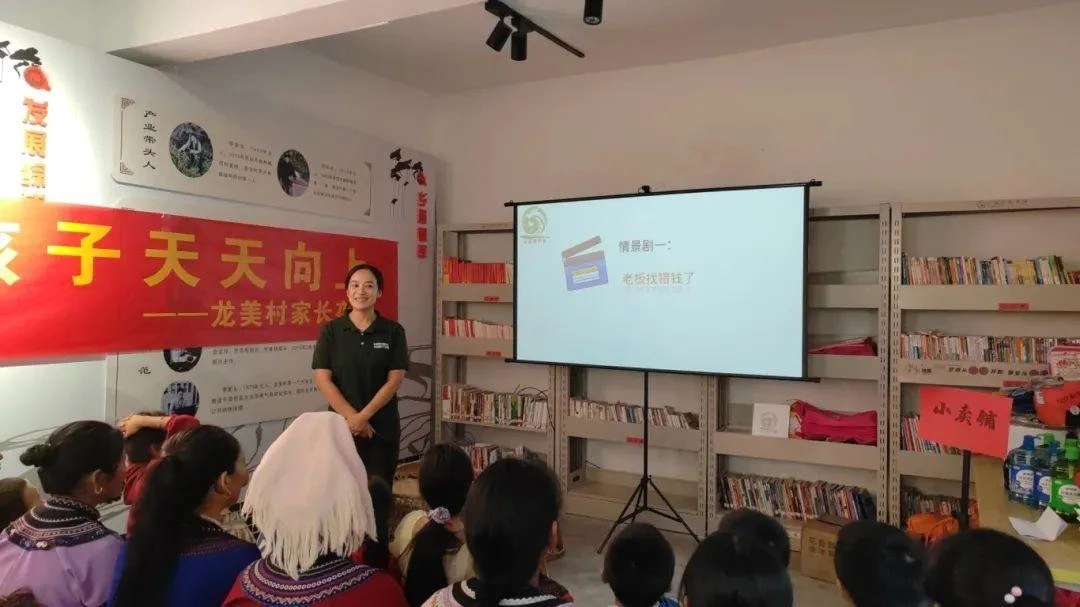

家长夜校课堂

抓主体,回应群众需求

坚持问题导向,采取走访调研、问卷调查、实地研判等形式发现广大农村地区存在家长对孩子教育不重视、不得法、不注重言传身教,随着城镇化发展和大量农村劳动力外出务工、创业,带来了留守儿童底数大、隔代养育现象普遍和亲情缺失、孩子厌学、安全隐患突出等问题,在问卷调查中,“没有时间陪孩子”的家庭占33.2%,认为与孩子的关系一般或基本不与孩子交流的家庭占30.69%,87.73%的家庭希望能够参加家庭教育培训。对此,州委文明办按照“主动想、扎实干、看效果”的要求,着眼“乡村教育”层面,抓住“家长”这个主体,聚焦“家长如何教育孩子”,以乡村“家长夜校”推动解决农村家庭在教育引导、关心关爱、控辍保学、安全意识、革除陋习等方面问题。

家长夜校课堂

抓机制,强化工作落实

州县抓组织。红河州委宣传部发挥牵头作用,由主要领导直接抓部署、抓调度,适时召开专题会、推进会跟踪督办,制定乡村“家长夜校”文明实践指南,州委文明办负责日常工作推进。县市宣传部制定细化方案,明确时间表、任务图,统筹协调各方资源力量。

部门抓联动。制定部门联动计划,组织16个州级部门建立多方联动机制,明确部门职责,分解工作任务。构建“常备人才+专业人士”的师资力量,充分挖掘和发挥当地村“两委”干部、驻村工作队、返乡大学生、乡贤能人的作用,让他们成为活动中的常备力量。同时整合州县人才资源,邀请教育、司法、公安、社工等领域的专业人士加入,为师资队伍注入专业的血液;组建师资库,开展骨干教师业务培训;召开部门联动会议,建立课件库623个(件),汇编乡村“家长夜校”精品课程,推广教学案例。

乡村抓运转。发挥基层党组织引领作用,通过党委政府组织、部门整合资源、驻村工作队协办、社会人士参与、爱心企业支持,激活工作动力。采取“试点先行、多点突破”的办法,在红河县选择有条件的乡镇和村委会率先探索,形成“146N”工作做法后在全州推广。截至目前,全州已举办线上线下“家长夜校”2000余场次,参加活动54.8万余人次。

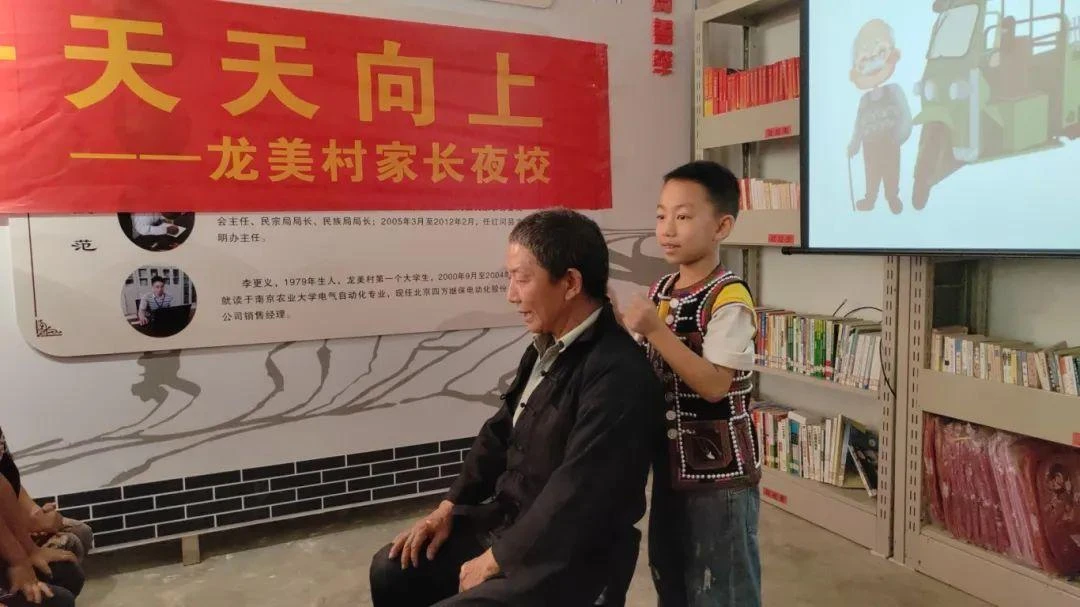

家长夜校课堂中,孩子为长辈捶捶背

抓阵地,整合资源要素

做活平台,把课堂搬到群众身边。以新时代文明实践阵地为主,通过群众点单、中心(所、站)派单、部门接单的服务模式,为家长量身定制课程和授课形式,提供固定、专业的学习教育场所。个旧、泸西、金平、河口等县市依托文明实践志愿队伍,开展专业化家庭教育和家庭指导服务。发掘乡村“家长夜校”活动联盟点,整合农家书屋、党群服务中心、爱国主义教育基地等资源,积极发展各类书吧、茶室、非遗学校等文化空间,打造多站点、广辐射的便利化学习阵地。建水、蒙自在乡村“家长夜校”中开设文艺、烹饪、家风家训等分众化、多元化文明实践活动,着力打造特色项目。

做实课程,群众需要什么就讲什么。结合“开学第一课”、家长会等节点,开展家庭教育促进法、心理健康、家风家教、安全知识、法律普及等主题活动,打造家庭教育主题课。泸西县“家长夜校”同时开办家长班和儿童班,分别讲授《教子有方》和《童蒙养正》,既解决家长学习期间孩子无人照料的问题,也满足了双方的不同需求。开发设计角色扮演、互动游戏、亲子阅读、亲子劳作等活动,开设亲子实践体验课。元阳县结合“梯田苗苗”文明实践项目,将家庭教育与哈尼梯田传承保护相结合,开展农耕文化亲子实践活动。屏边县针对孩子沉迷手机游戏的难题,让家长和孩子一起体验3D动画、VR技术等,学习科技知识,提升学习兴趣,增强亲子关系。整合网络、媒体、家长微信群等资源构建线上“家长夜校”课程,打造平台共享网络课。红河州总工会、红河州教育体育局依托“职工夜校”平台,采用“线上直播+线下互动”模式,在州职工服务中心举办“家长夜校”家庭教育系列讲座,实现线上线下累计超4万人上课。州融媒中心整合全州融媒资源,每周六推出线上直播精品课程,现已开展了10期,在线人数达40万余人次。

做优内容,群众喜爱什么就开展什么。破除传统课堂式的教育模式,把更多活跃的因素植入其中,做到“一村一策”或“一课一策”。针对农村师资力量薄弱的情况,采取集中备课、小分队联合开展等形式,增强活动的组织力;针对山区群众文化程度不高的情况,采取双语教学、现场示范、实地观摩等方式,增强活动的生动性;针对群众参与度不高的情况,采取文艺活动、电影放映、趣味游戏、交流互动、家书传递、积分兑换等,增强活动的吸引力。红河县通过亲子观影增进家庭感情,通过亲子刺绣合作凝聚家庭合力,通过诵读家风家训分享家庭真情。个旧、石屏以文艺汇演、亲子阅读、亲子游戏等形式开展“家长夜校”文明实践活动,积极打造“有趣有用”的课堂。

家长学员积极参加,从“要我学”转向“我要学”的夜校课堂

抓实效,提高群众获得感

注重发挥乡村“家长夜校”的复合功能,实化文明实践活动内容,努力让家长“听得懂、学得会、有改变”。

注重知识普及。整合部门专业力量,联动文明实践志愿队伍,将“五普”融入课程,在助力基层法治建设、乡村振兴、弘扬中华优秀传统文化、树立文明新风尚中,进一步提升群众思想意识、文化素质和文明素养。司法、公安、检察院、法院等部门将“家长夜校”作为普法强基补短板及“利剑护蕾”行动的重要内容,深入南部县市开展宣传宣讲。

注重技能传授。以情境小品演绎、正反案例演示、讲述身边故事、课堂知识问答等方式,让家长学会有效沟通、情绪管理、习惯培养和兴趣引导,争取每堂课都能学到家庭教育的一个小技能,得到一个小收获。州妇联在乡村“家长夜校”中开展“益家育童”讲座,为家长们传授处理亲子关系的实用技巧。

注重结果应用。精心设计“需求调研→确定主题→活动预告→组织实施→复盘总结”的教学方式,形成活动闭环,课后及时收集家长学习反馈,总结评估课程质效,做出动态调整。开远、弥勒精准对接群众需求,收到群众评议评价反馈意见200余条,及时调整教学内容和方法,不断优化教学效果。

通过一段时间的努力,乡村“家长夜校”在引导家长做好人、教育孩子读好书、关心孩子心理健康、学会育儿好方法、以身作则做示范等方面取得了实效,促进了乡村学风家风的良好转变,逐步成为孩子喜欢、家长满意、社会认可的一项文明实践活动,为解决“一老一小”中存在的突出问题,推进家庭教育发展等拓宽了路径,形成了积极探索。