从文化润滇到文化兴滇,一字之差意义大不一样!

近日,2024云南两会胜利闭幕。梳理发现,干货满满的省政府工作报告中,在“着力保障和改善民生,让老百姓过上更好的日子”章节,重点提到“深入推进文化兴滇”。笔者注意到,针对云南文化领域的工作部署,此前政府工作报告以及相关新闻报道中的提法多为“文化润滇”,此次“文化兴滇”系首次提出。

从“润”到“兴”,一字之变,反映了云南文化事业和文化产业发展的什么内涵式变化?云南文化未来又将如何“兴”?

今天,我们一起来聊聊“文化”。

一

什么是文化?

“文化就是人化,就是与人相关、为人需要的一切的一切。”王蒙在《天地人生:中华传统文化十章》一书中说,文化是人类出现在地球上以后,所创造、积淀、发展、改变了的一切精神与物质成果。文化就是我们的生活,尤其是生活的精神追求与需要。精神结构、精神内涵、精神能力、精神的规范格式、智慧技巧、经验记忆,是人的精神的资源与积累。

小到书籍中的文字、美术馆里的书画,大到一个人的精神世界、一个社会的价值观,都蕴藏着文化的力量,都与每个人息息相关。

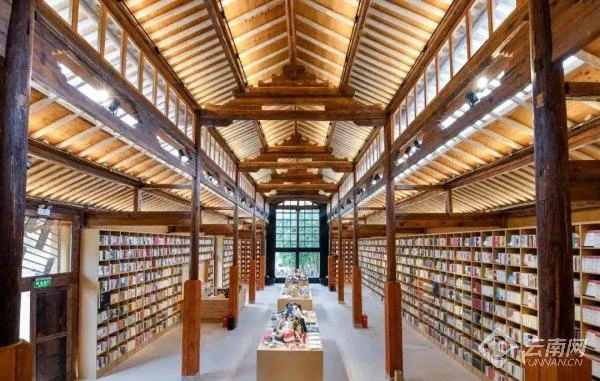

先锋沙溪白族书局

关于文化的作用,中国古人有独到见解。《论语》记载了孔子的一句感慨:“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”一个“文”字,代表礼乐典章,也反映国家风貌、社会风尚。好的文化,可以推动国家繁荣、社会文明、治理有序,产生强大的感召力。

放眼世界,同样如此。

马克斯·韦伯说,如果我们能从经济发展史中学到什么,那就是文化会使局面几乎完全不一样。应该从更广泛的经济繁荣决定因素来理解文化的作用。

新加坡总理李显龙曾说,民众能够认清国家利益,是因为他们对国家的认同感越来越深厚,也和文化自信有着密切的关系。这也凸显了文化在营造认同感和向心力方面的重要作用。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。五千多年历史长河孕育的中华优秀传统文化,是中华民族的精神命脉,是社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化中站稳脚跟的坚实根基。实现中华民族伟大复兴的中国梦,既包括器物层面的赶超、制度体系的完善,更离不开中华文化的发展繁荣。

二

云南是我国文化多样性最丰富的地区之一,是中华文化主干上的茂盛枝叶和美丽花朵。

这里有悠久的历史文化,元谋人、西畴人、丽江人、宾川白羊村、剑川海门口、楚雄万家坝、祥云大波那、剑川鳌峰山、晋宁河泊所等历史文化遗址数不胜数,“元谋人”作为中国人类历史的开篇被写入中国历史教科书首页。

这里有厚重的民族文化,创造了语言文字、文学艺术、神话传说、音乐歌舞、风俗节祭、工艺饰品、服饰建筑、绿色饮食等形态各异、种类繁多的民族文化,被誉为“民族文化活化石”“民族文化基因库”。

这里有光荣的革命文化,聂耳和国歌的故事,西南联大教育救国的故事,闻一多发表“最后的演讲”、舍生取义的故事,“扎西会议”改组党中央的领导特别是军事领导、推动中国革命走向胜利新阶段的故事,中央红军巧渡金沙江的故事等等,动人心弦、感人肺腑。

还有丰富的自然文化,被誉为“植物王国”“动物王国”“世界花园”,有世界文化遗产丽江古城、红河哈尼梯田文化景观、普洱景迈山古茶林文化景观,世界自然遗产云南三江并流保护区、石林、澄江化石地。

景迈山 陈飞摄

近年来,云南充分利用文化资源、创新发掘文化价值,新时代文化事业生机盎然。

在刚刚过去的这一年中,云南以文塑旅、以旅彰文。“有一种叫云南的生活”火爆全网,彩云之南成为广大网友心驰神往的“诗和远方”;文化根脉保护传承,景迈山古茶林文化景观成为全球首个茶主题世界文化遗产,剑川成为云南第8座国家历史文化名城,大理、迪庆成功创建国家级文化生态保护区;文艺精品百花齐放,电影《一点就到家》、纪录电影《九零后》分别荣获华表奖、入选北京国际电影节优秀影片,《我本是高山》入选2023年度十佳优秀国产电影,大型音乐剧《绽放》亮相第二届全国优秀音乐剧展演;文博会已走过10个年头,2023中国国际旅游交易会在昆明成功举办,文化产业活力迸发,全省规模以上文化企业数量达729家;文化硕果百姓共享,举办2023年全民阅读活动1500多项,组织开展“文化大篷车·千乡万里行”演出近1.5万场,全省开展群众文化活动近3万场……

三

从文化润滇到文化兴滇,变化在哪?

不妨先来看一下百科的解释。润,滋润,使有光泽;兴,兴盛,使盛行。

一字之变,我们不难看出,程度更深、“成色”更好、目标更高。笔者认为,这是立足新发展阶段,把云南文化事业和文化产业放在更重要位置,对云南文化发展提出更高标准和要求,是加快推进云南文化事业和文化产业高质量发展、建设文化强省之变。

那么,云南应如何与时俱进、开拓创新,实现“文化兴滇”?

首先,补齐短板。云南作为欠发达后发展地区,在一些公共文化服务保障和建设上存在短板、弱项,要加强各级公共图书馆、文化馆总分馆制建设,推动相关设施达到国家建设标准。要一体建设城乡公共文化服务体系,推进社区文化“嵌入式”服务,构建城市“一刻钟”、乡村“20分钟”公共文化服务圈。同时,更要持续办足办好群众文化活动,组织“文艺轻骑兵基层行”“戏曲进乡村”等惠民演出,满足人民群众日益增长的精神文化需求。

其次,打造品牌。云南文化丰富厚重、多姿多彩,这是云南的底气和优势,要不断创造性转化和创新性发展,内外兼修,深化实化“有一种叫云南的生活”,充分展示云南魅力,持续推进文化赋能旅游、旅游提振文化,使之成为云南形象、云南文化、云南品质代名词。同时,持续打造“民族团结进步大舞台”“彩云奖”等群众文化活动品牌,打造“文艺滇军”,创作更多具有云南元素、民族特色、国家水准的艺术精品,使云南艺术创作水平持续位居西部前列。

创意云南文化产业博览会(2022—2023)普洱展区 杨峥 黄兴能 周灿 胡妤雅摄

再次,构建产业。构建现代文化产业体系,有利于激发文化创新创造活力,促进经济高质量发展。要创新开发“金木土石布”系列文创产品,推进特色文创产品进景区、进酒店、进街区、进服务区等。同时,推出面向大众的舞台艺术精品,开发庭院式、沉浸式小剧场节目,实现大型旅游演艺节目州(市)全覆盖,推动影视、出版、文化创意等产业园区建设,培育壮大文化企业。

最后,抓好保护。中华文脉绵延赓续、文明薪火代代相传,要加强现代科技应用,高水平建设大理太和城、晋宁石寨山等国家考古遗址公园。推进长江国家文化公园(云南段)建设,加快推进滇缅公路联合申遗。推进非遗数据库建设,推进云南非遗馆、非遗工坊建设,健全非遗保护名录体系。此外,进一步抓实历史文化名城、名镇、名村保护。

推进文化兴滇,推动文化繁荣,打造文化强省,在于更好适应时代发展和人民需求,在于为全省现代化建设提供坚强的思想基础、文化支撑、精神力量。

美好蓝图已经绘就,期待文化兴滇愿景一步步转化为看得见摸得着的幸福实景!(撰文:李斌,部分资料来自:学习时报、云南日报、云南发布、浙江宣传)